En la película «La sonrisa de la Mona Lisa» hay una escena en la que la profesora de arte intenta inculcar a sus alumnas una nueva forma de entender el arte. Fuera de todo lo que digan los libros, observando las obras y estableciendo un juicio, sin tener que citar a tal o cual intelectual.

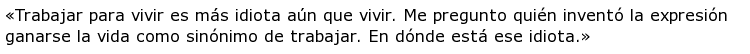

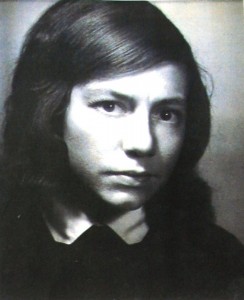

En la película este hecho va mucho más a fondo, porque a través de esa enseñanza esa profesora (a la que muchos consideran subversiva por decir lo que piensa y que eso sea diferente a lo pautado por la sociedad) busca hacerles entender que es posible salirse de las normas, y que las cosas que todos proclaman como necesarias o imprescindibles en la vida, no necesariamente son buenas. Y Alejandra Pizarnik es seguramente el ejemplo de que es posible salirse de toda regla, inventar un nuevo idioma, una simbología propia y hacer una poesía exquisita.

La escritora venezolana Patricia Venti, escribió un libro titulado «La escritura invisible» acerca del discurso autobiográfico en Pizarnik, un texto muy interesante que no sólo sirve para analizar la poesía de esta preciosa poetisa, sino también para entender la expresión autobiográfica en la literatura.

Venti señala que algunos de los temas reincidentes en la obra de Pizarnik son el silencio, la muerte, la soledad y la infancia y dice que seguramente no podemos hablar de esta poetisa sin mencionar su relación con cada uno de estos elementos. Eso intentaremos hacer en este artículo.

La soledad inefable y lastimera

En muchos autores la soledad ocupa un espacio primordial, así en la obra de Pizarnik podemos encontrar varias referencias a ella. Si bien a simple vista puede parecer un elemento con un tinte de poética y nostalgia, encierra vivencias muchas veces dolorosas y difícilmente olvidables.

Ya he dicho en alguna ocasión que todos escribimos por algo, sin embargo generalmente se da que algunos poetas y poetisas lo hacen como una forma de expresar aquello que de otro modo no pueden decir, ¿es la soledad en Pizarnik una de esas cosas?

Se sentía sola, pero lo más fuerte de esa angustia es pensar que siempre se sintió extranjera en una tierra que era la suya, pero que no le pertenecía. En cierta ocasión, cuando ya era una prestigiosa poetisa argentina, escribió que para ella ser considera como tal era una «imagen absurda».

Hay un viejo refrán que dice que nadie es profeta en su tierra, sin embargo, cuando te pasás la vida en tierras de nadie, cuando a ningún lugar podés llamarlo claramente hogar porque te sentís de otro planeta, ese dicho se vuelve todavía más fuerte porque indica que nunca conseguirás llegar a nadie. Pese a ello, a que en ella todas estas cuestiones se hicieron realidad, Alejandra consiguió un lugar imposible de ser borrado en la literatura llegando a ser considerada como una de las voces imprescindibles de nuestro siglo… Sin embargo me pregunto, quienes amamos su obra ¿realmente entendemos el sentido de sus palabras? Nos emocionamos por frases como:

Pero ¿no vemos acaso la tristeza que encierra?

La soledad a Pizarnik la llevó por caminos desiertos y la condujo inevitablemente al suicidio. En toda su obra y en la propia vida de Alejandra, silencio, soledad y muerte eran términos entrelazables y casi sinónimos, parecían acompañar cada uno de sus versos, y también fueron reincidentes en varios fragmentos de sus diarios.

Sobre su infancia

Nada mejor para hablar sobre esas cuestiones tan personales como lo son las experiencias del pasado, como a través de la poesía o las obras; por eso he pensado en adentrarme en la infancia de Alejandra a través de un fragmento de uno de sus poemas, el cual se los recomiendo altamente, se llama «Origen».

Éste es para mí uno de los poemas más hermosos y más triste de Alejandra. Puede que me atraiga porque me evoca una angustia de otro tiempo, el período de la infancia donde la soledad y los amigos invisibles parecen los únicos capaces de salvarte.

Porque hasta que encontramos esa frase que es solamente nuestra, que nos salva, que nos permite existir, debemos pasar por situaciones en las que no siempre somos felices… La tristeza es seguramente una de las peores sensaciones de la infancia, sin embargo muchos la hemos tenido, hemos convivido con ella durante años sin siquiera ser capaces de exteriorizarla. Supongo que eso le pasó a Alejandra, dudo que haya conseguido encontrar esa frase, pero ojalá me equivoque.

Quizás en el último minuto de nuestra existencia todos podamos encontrar esa palabra mágica que nos transporte y que nos permita olvidar que nada hay más allá de la infancia, que lo que en ella vivimos nos acompaña siempre y que nada puede curar esas heridas. Una frase que permita hacer de esos recuerdos que lastiman un poemario, una novela, una obra de arte que nos permita creer que todo eso no valió la pena pero que nosotros fuimos capaces de darle un valor, para que todo ese sufrimiento no haya sido en vano.

La muerte inexorable

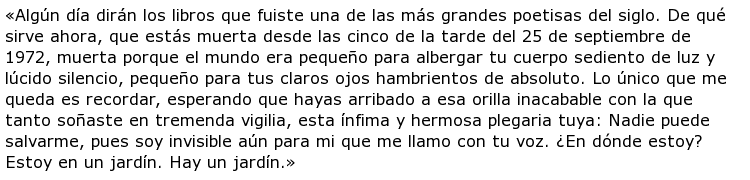

En una nota de Emilio Gimenez Zapiola, publicada en el año ´72 en la Revista Gente, dice que puede imaginar a Alejandra abriendo el frasquito de seconai sódico (que utilizó para quitarse la vida) y extraer la cantidad de pastillas que ella sabía de antemano que necesitaba para morir, y luego…simplemente irse.

Al releer esa frase pienso en lo terrible que debe ser tener que pensar y ser consciente de lo que uno necesita para morir, la dosis exacta que te permitirá dejar de respirar, cuando lo que sabés que necesitás para vivir es imposible de alcanzar, ¿puede haber una razón diferente para escoger la muerte que no sea la de dejar de sufrir angustia?

¡Me parece tan terrible la muerte en los ojos de un suicida! Porque es la desesperación haciéndose cargo de la situación, es una salida que saben conducirá a la nada, pero como también son conscientes de que todo lo posible en la realidad no les sirve para ser felices, les hace daño y les recuerda constantemente aquello que nunca serán capaces de tener y los demás sí, esa nada parece ser más tentadora que la propia existencia.

Para Alejandra la muerte era una presencia constante. Acechaba para arrebatarle la cordura cuando sus fuerzas flaquearan, pero no fue lo suficientemente poderosa como para sumirla en la depresión y obligarla a dejar de escribir. Al menos, le permitió ser un poco eso que tantos otros no pueden, y convertirse en una de las poetisas más impresionantes con la que nos hayamos encontrado jamás.

Zapiola expresa que en varias ocasiones propuso en los sumarios el nombre de Alejandra para hacerle una nota, sospechando que un día sería demasiado tarde… Y fue tarde, nunca llegó a realizar tal nota y por eso escribió aquella carta reportaje que concluía diciendo:

Cuando Pizarnik falleció todos comenzaron a hablar de ella como de una poetisa maldita. Mujer, judía, hija de emigrantes, esquizofrénica y suicida, son algunas de las formas en las que es presentada. Y todo esto ha llevado a confundir su yo poético con el yo creador, confundiendo así su vida con su obra. De todas formas, pese a que muchos se inclinan y se dejan llevar por esta afirmación tan banal, tan poco realista y por otro lado, tan mítica, otros tantos preferimos inclinarnos por proclamar la radical innovación que Alejandra Pizarnik ha hecho de la escritura y esa trasmutación que consiguió de su vida a través del lenguaje.

Comentarios7

muy interesante tu análisis, coincidimos en que Alejandra marcó un hito en nuestra forma de entender la poesía. Yo agrego que otro de los temas que conformaron su intención poética fue LA NOCHE, ella dijo: "escribo la noche", "un resolar en la noche", etc.

¡Muchas gracias, Albin! Me alegro mucho de que te haya gustado. Sinceramente, para mí Alejandra es extraordinaria, he disfrutado mucho escribiendo sobre ella. Un abrazo.

(fragmento)

.

Aquella pequeña

me han comentado

se llamó Alejandra

Y por las noches en que arrecian

apocalipsis tormentas fantasmas

se oyen como entre sueños

caer sus lágrimas

¡Precioso! ¿De quién es?

mío

¡Es precioso, Albin! ¡Muchas gracias por compartirlo! Un abrazote

abrazo compañera

La muerte y la soledad en Pizarnik es la muerte y la soledad de todo poeta, escritor o cineasta autentico que no codicia la fama sino que anhela el arte puro. Casualmente Pizarnik tradujo a otro poeta maldito que tampoco buscó la fama: Antonin Artaud, el genio menos leído de todos los genios literarios. Artaud sufrió aún más las soledad y la muerte a causa de los innumerables choques eléctricos al cual fue sometido durante su larga estadía en el manicomio. En vida fue reconocido sólo por otros autores auténticos como André Breton, André Gide y Anaïs Nin.

Por eso se suicidó Pizarnik. Porque en Argentina nunca supieron reconocer su genio literario. Borges, Cortázar, Sábato y otros tuvieron que irse al exilio para ser reconocidos. Argentina nunca supo valorar a sus genios.

Para tener una aproximación de la soledad de una poeta judía como Pizarnik, además de su poesía, hay que leer sus diarios (a cargo de Ana Becciu, editorial Lumen). América Latina es esencialmente antisemita. Neruda, para citar un caso famoso, denigró el suicidio de Stefan Zweig y el genio literario de Kafka, por el simple hecho de ser judíos. Zweig se suicidó en 1942 en pleno auge del Holocausto y Kafka no terminó en las cámaras a gas como sus tres hermanas porque murió de tuberculosis antes del genocidio.

Casualmente hubo dos actos terroristas graves perpetrados por los iraníes contra los judíos en Buenos Aires y nunca hubo justicia. Y nunca habrá.

Hola, Raoul, muchas gracias por tu completa información. Con respecto a los diarios sí pueden servir para entender más a la artista pero lo cierto es que no soy partidaria a este tipo de lecturas. Alejandra sólo publicó parte de sus diarios mientras estuvo viva y si no publicó el resto... ¿Qué derecho tenemos de leer aquello que para ella era privado? Sinceramente no comparto esa locura del ser humano por hurgar en la vida de los otros. Lo más distintivo de un poeta es su obra, es lo que quiso compartir, así que lo mejor es apreciar aquello que nos han dejado queriendo hacerlo y no aquello que hayamos descubierto por meternos en su privacidad... Pero claro, es mi humilde punto de vista.

Un abrazo, y gracias de nuevo.

Hay una contradicción en tu comentario que evidencia la pasión insana con la que escribes y que le resta seriedad a lo que escribes. Al inicio dices que pizarnik no codiciaba la fama sino que anhelaba el arte puro, luego en el segundo párrafo afirmas que ella se suicidó porque en argentina no le reconocieron su genio literario. ¿En últimas qué es lo que opinas? Y terminas dándole un matiz racista a tus opiniones. No sé si seas judío, pero te pasas de irrespetuoso al calificar a toda Latinoamérica de "esencialmente antisemita". Lo que somos muchos latinoamericanos es anti sionistas, que es algo bien distinto. Soy anti sionista y ello no me impide ver la riqueza cultural y la hermosura histórica del pueblo de Israel. Deberían los sionistas dejar de usar sus complejos de raza como un pretexto para el exterminio de los demás. Por lo demás he disfrutado la obra de pizarnik (no me interesa su vida) sin interesarme en su ascendencia.

Hola Téxil. Los Diarios de Pizarnik, son íntimos en el aspecto literario, pero sin la morbosidad sexual que podría excitar a los lectores mediocres. Hay muchas referencias literarias y opiniones sobre las obras, no sobre los poetas o escritores. Los Diarios de Hélène Berr (otra judía) también eran privados, Sin embargo, son indispensables para entender lo que realmente sucedió en el Paris de los años cuarenta bajo la bota Nazi y la total e incondicional complicidad del Gobierno de Vichy en el genocidio de los judíos. Mientras que con el Diario de Ana Frank no nos enteramos de nada de lo que está pasando afuera. Es decir de la dimensión del crimen de los crímenes. Un abrazo y gracias por tu apoyo.

Téxil, es un fragmento del poema "Alejandrino", de mi autoría. Ahora lo subo. Saludos

Me gustó la expresión "precisa poetisa", Alejandra era, esencialmente, poesía, gracias por este trabajo, un placer

saludos

Hola Agustin Franco

Sin pasión insana no hay esperanza de superar la inercia pausada de una población domesticada por las ideologías y las religiones. En cuanto a la aparente contradicción tengo a precisar que si Pizarnik hubiese codiciado la fama y los premios literarios hubiese sido menos hermética, menos profunda y más accesible. No obstante, no significa que un escritor (como Kafka), poeta (como Rimbaud), cineasta (como Fassbinder) o fotógrafo (como Diane Arbus), no se sienta perdido en un mundo que nunca le dará la oportunidad de sobrevivir con un trabajo digno. El gran Akira Kurosawa, después de cinco años sin trabajo en Tokyo estuvo al punto de suicidarse. Afortunadamente Coppola y George Lucas, que tenían acceso al capital de Hollywood, lo rescataron y así pudo rodar su película (Kagemusha?). Algo similar sintió Pizarnik:

"9 de mayo de 1958: Horrendas angustias: necesito trabajar. No puedo encontrar un empleo. Se confirma aquello de que “usted actúa con muchas dificultades en el mundo externo” (…) Los ensayos sobre la poesía deberían elegir dos caminos: la información objetiva histórica o la creación que parte de la palabra poética para llegar a su esencia, a la que tiene de más entrañable”

“ Desde muy niña me retiré de cualquier clase social” feb 1965

Pero nadie la rescató. Una cosa es prostituir su arte y la otra es no poder sobrevivir. No soy judío. Podríamos decir que soy hebraísta y sostengo lo que escribí: Latino América, donde yo viví más de 22 años, es esencialmente antisemita: Juan Perón, Salvador Allende, Daniel Ortega, Hugo Chávez, etc. Así como los son las mayorías de los países europeos, sobretodo Francia, España, Polonia, Hungría, Romania, Alemania, etc. Esencialmente no significa todo el mundo, pero casi todo. ¡Ojo! La línea entre anti sionismo y antisemitismo es muy, pero muy, delgada. Además, tanta pasión hacia la tragedia palestina y tanta indiferencia hacia la tragedia de los tibetanos, los sudaneses y otros pueblos oprimidos. ¿Por qué? Porque no están involucrados los EE.UU e Israel. Dejémonos de hipocresías. Casi todos los gobiernos del mundo abusan de su poder, con la diferencia que Israel fue creado a la fuerza por las Naciones Unidas, después de que lo sobrevivientes del Holocausto encontraron sus casas tomadas en varios países de Europa y mucha hostilidad por haber sobrevivido.

Debes estar registrad@ para poder comentar. Inicia sesión o Regístrate.